|

半年吸引千人觀摩!中鐵一局滬渝蓉高鐵項目為何如此“圈粉”?

36次調研觀摩、1400余人赴現場觀摩交流,中央電視臺、新華社等諸多主流媒體聚焦……黃金水道畔,中鐵一局滬渝蓉高鐵項目全力打造長三角高鐵示范工程。

“圈粉”無數的背后,是項目團隊始終瞄準行業前沿,堅持“數智引領、標準建造、人才支撐、創建精品”理念,以科技創新為“源動力”、以成果轉化為“強引擎”,不斷提升工程建設智能化、信息化、標準化水平,推動形成高鐵建設新質生產力。

數智引領:讓基坑監測有了智慧大腦中樞

“這么差的深基坑地質條件,國內幾乎沒有先例可循,難點在于施工地質為富水粉土粉砂及淤泥質粉質黏土地層,如同在‘豆腐塊’里修隧道。”聊起工程特點,項目總工程師張磊仍記憶猶新。

海門北站及兩側明挖隧道連續開挖長度5.5公里,最大開挖深度為29.4米,為目前國內最長的超大超深基坑地下高鐵站。基坑開挖范圍內地下水豐富,深基坑降水、開挖、支護及監測困難與風險交織疊加。

如何破局?答曰:應用智慧降水、動態調整開挖方案、基坑智慧監測三大“法寶”,實現深大基坑全周期智能監控。

基坑智慧化降水系統實現降水技術的信息化、自動化和智能化。基坑開挖提前研判基坑變形數據,支撐設計采用伺服補償,實現支撐整體結構受力分布均勻,動態分區進行開挖,做到及早形成新的支撐受力結構,實現支撐軸力的實時監測及調控;自動化沉降位移監測系統讓監測數據更高效、精準、快速。

標準建造:安全、質量、標準化管理三位一體推進

走進海門北站核心區施工現場,塔吊林立、機械轟鳴,上千名作業人員協同作業,熱火朝天繁忙景象的背后,是安全穿透式監督管理網絡在統籌發力。

“我們按照‘全員、全過程、全方位’的要求,把鐵路建設相關安全要求貫通到施工作業層、落實到施工作業一線,形成安全管理和安全監督合力,打通安全管理‘最后一公里’。”項目負責人劉顯超表示。

實現一站式服務、物業式管理、自控化安全、健康式休閑……項目打造集辦公駐地、產業工人社區、智慧鋼筋廠、智慧工地于一體的大型、宜居、集約、智能的智慧產業工人基地,將一線作業人員納入項目部管理體系,實現管理人員與產業工人同學習、同勞動、同管理、同生活、同保障,提升施工班組專業化、規范化水平,助推安全生產理念和品質工程理念落實到施工一線,確保工程建設優質推進。

人才支撐:用活核心驅動力的第一資源

20項國家專利、6項計算機軟件著作權,多篇核心技術論文以及QC技術成果,提出并實現“智匯一局”方案30條,智能施工、智慧監測、輔助機具等方面的工裝創新、小改小革層出不窮……創新推動高質量建設的背后是人才支撐。

項目以國內最長的超大超深基坑地下高鐵站施工為載體,充分發揮青年技術人才優勢,聯合同濟大學、東南大學等知名院校開展技術攻關合作,構建產學研平臺,在軟土特深基坑圍護結構設計施工、明挖隧道基坑低碳高強支護結構等施工難題上取得重要突破,已獲得5項發明專利、4篇論文。

隨著創新成果的不斷涌出,也吸引到南通市土木建筑學會、九三學社南通市委員會工程建設支社、中國鐵路設計集團有限公司軌道所等多家單位的專家學者以及技術骨干,趕赴項目施工現場共探智能施工,形成研討、學習、提升的創新循環體系,為項目高質量建設注入強勁的科技動能。

創建精品:推動“制造”到“智造”的華麗轉身

“在國內少有的深大基坑施工平臺上學到了比課本理論更全面生動的知識,是活的‘教科書’。”這是同濟大學博士研究生探訪深基坑施工后的感慨。

作為少有的集路基、隧道、橋梁、深基坑等施工面為一體的綜合工程,項目根據施工管段特點實施“一工點一特色,一區域一精品”創優策略,先后打造機場隧道進口四倉、海門北站核心區、南通特大橋無砟軌道施工標準化工地,成為項目對外精品工程形象展示的窗口。

自主研發的智能拆撐系統集精準定位、自動化操作、多級安全防護于一體,綜合工效提升超40%,為同類隧道工程提供了可復用的技術范本;南通特大橋無砟軌道全工序數智化配套工裝施工,實現從抓板、精調、錨固等操作過程智能化施工;23件無砟軌道施工小工裝小工藝體現“小工裝、大智慧”……從充滿巧思的“小改小革”到代表自動化水平的智能工裝,一張張名片,彰顯著項目的品質追求。

舟大者任重,馬駿者遠馳。中鐵一局滬渝蓉高鐵項目將搶抓機遇,依托國內最長的超大超深基坑地下高鐵站施工平臺,對標行業前沿技術,持續在工藝工法創新、數智管理、工裝研發和人才培養等方面下足功夫、做好文章,在長三角地區打造鐵路施工管理新標桿,讓中鐵一局品牌名片底色愈加亮麗。

項目備受關注

明挖隧道施工現場

基坑支護受力結構采用伺服補償技術

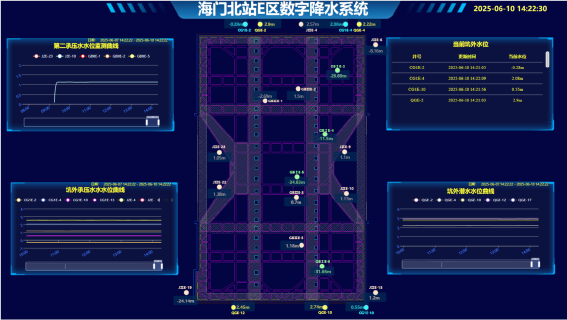

基坑智慧化降水系統

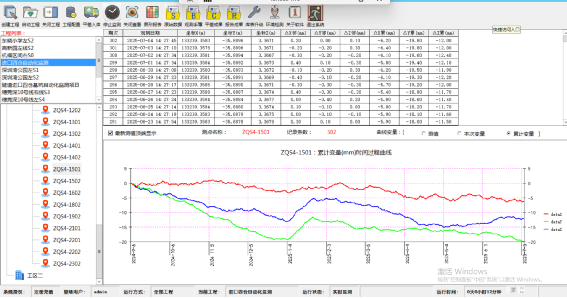

基坑自動監測后臺數據

海門北站核心區施工現場

項目駐地、產業工人社區及二號鋼筋場航拍

科技成果

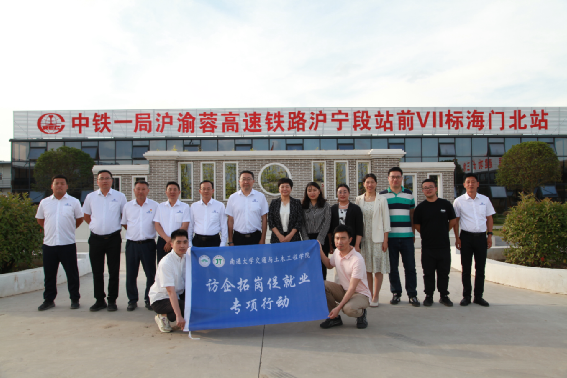

南通大學土木工程學院到項目觀摩交流

南通市土木學會成員觀看海門北站工藝工法講解

項目南通特大橋無砟軌道施工現場

項目研發的支撐裝拆自行智能機